高润霖院士团队揭示IBS®冠脉支架临床突破,或引领心血管治疗新纪元

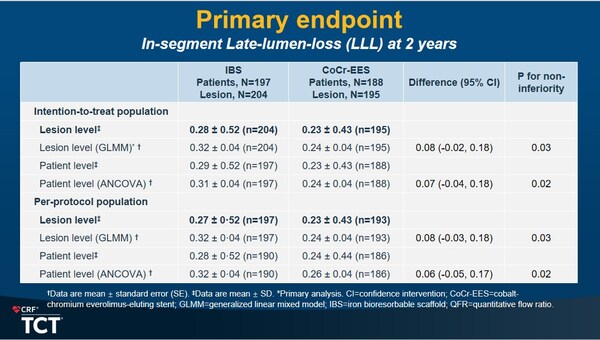

图:IBS II期临床研究主要终点

深圳,2025年10月29日——在美国当地时间10月25日至28日举行的经导管心血管治疗年会(TCT 2025)上,中国医学科学院阜外医院的宋雷教授代表高润霖院士团队,公布了由先健科技子公司元心科技(深圳)有限公司自主研发的IBS®可吸收药物洗脱冠脉支架系统(简称“IBS®冠脉支架”)的II期及III期临床研究两年随访结果。这一全球首创的全降解铁基可吸收冠脉支架在全球心血管介入领域引起了广泛关注。

IBS®冠脉支架以其颠覆性创新和优异的临床数据在此次会议上获得了高度认可。此次公布的研究结果显示,IBS®冠脉支架在安全性和有效性上与永久金属支架相当,甚至在某些方面表现出更优的性能。

IBS®冠脉支架II期临床研究:突破性成果

IBS®冠脉支架II期临床研究(IRONMAN-II)是一项前瞻性、多中心、单盲、随机对照临床研究,主要研究终点为冠脉支架植入术后两年病变节段内晚期管腔丢失(In-Seg. LLL)。研究于2022年3月启动,短短9个月内在国内36个中心完成了518名受试者的入组。

研究结果显示,试验组与对照组在器械成功率和病变成功率上均达到100%。在临床成功率上,试验组达99.6%,略高于对照组的98.8%。在病变节段内晚期管腔丢失方面,试验组为0.28±0.52mm,对照组为0.23±0.43mm,差异不显著,符合预设非劣标准,达到了主要研究终点。

“IBS®冠脉支架在挑战性病例中表现同样出色,适用于更高的复杂病变比例和更长的病变长度。”

III期临床研究:更广泛的适用性

IBS®冠脉支架III期临床研究(IRONMAN-III)是一项前瞻性、多中心、单组目标值临床研究,主要研究终点为IBS®冠脉支架植入术后一年靶病变失败率(TLF)。研究于2023年2月启动,共入组1060名患者,是迄今为止评估IBS®冠脉支架安全性与有效性的最大规模临床试验。

两年随访结果表明,IBS®冠脉支架的TLF发生率为5.5%,与其他可吸收冠脉支架及永久药物洗脱金属冠脉支架术后两年的TLF发生率相当。事后分析显示,IBS®冠脉支架在安全性和有效性上表现出色,尤其在更长的病变和更细小的血管中均能从容应对。

“两年内仅发生5例试验支架血栓事件,血栓事件发生率为0.5%。”

技术创新:引领未来心血管治疗

在TCT大会的Innovation Session 2上,宋雷教授介绍了IBS®冠脉支架的技术创新。这一以铁基为材料的生物可吸收冠脉支架由支架平台骨架基体、锌缓蚀层和载药涂层组成,具有全球最薄的支架壁(55~65μm),并且径向支撑力强。

IBS®冠脉支架在动物实验中显示出优异的生物相容性,植入7天后内皮化率达80%,显著降低了早期血栓风险。其创新的材料和技术路径使其具备与永久金属支架相同的规格范围,同时完全可吸收,避免了永久金属支架可能带来的远期预后问题。

IBS®冠脉支架的系列临床研究为其全球商业化奠定了坚实的基础。目前,其II期和III期临床研究的随访数据已递交国家药品监督管理局(NMPA)与欧盟CE注册审批,未来有望为全球冠心病患者提供前所未有的、安全有效的治疗方式。

“IBS®冠脉支架正引领全球冠状动脉介入治疗迈入‘铁基可吸收’时代。”

随着材料科学的发展,IBS®冠脉支架的成功不仅是技术的突破,更是心血管治疗领域的一次革命。其在临床应用中的巨大潜力和光明前景,预示着心血管疾病治疗将迎来一个全新的时代。