中国“梦想号”大洋钻探船:自主创新的深海传奇

拥有自己的大洋钻探船,曾是中国科学家遥不可及的梦想,如今却成为现实。这一成就不仅标志着中国海洋科研的重大突破,也结束了中国在大洋钻探领域长期受制于人的历史。

2024年11月17日,中国自主设计建造的大洋钻探船“梦想号”在广州南沙正式建成入列。这艘具备11000米深水钻探能力的“深海利器”,总长179.8米、宽32.8米,总吨位达33000,续航力可达15000海里,能够在全球绝大多数海域航行作业。它的建成标志着中国大洋钻探事业、海洋科学研究及深海资源探索迈入全新阶段。

从梦想到现实:中国海洋科研的自主突破

“梦想号”的建造不仅是技术上的突破,更是中国海洋科研自主创新的象征。早在1998年,中国就加入了国际大洋钻探计划,但由于缺乏自主装备,四次大洋科学钻探都依赖租借美国的“决心号”完成。这种被动局面让中国科学家下定决心,必须拥有自己的大洋钻探船。

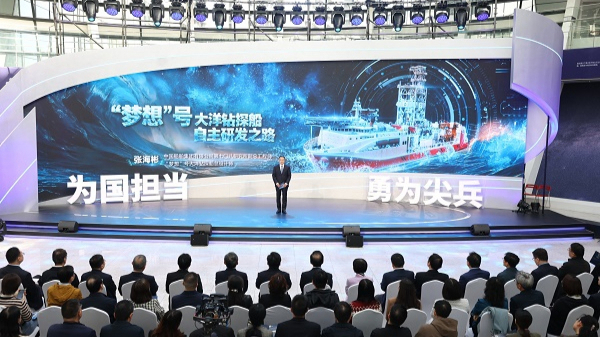

2015年,国家正式启动“梦想号”的立项论证工作,明确走国内独立自主的研制路线。面对国际技术封锁和国内无经验的双重挑战,张海彬和他的团队迎难而上,经过十年不懈努力,终于打破了国际技术垄断。

技术攻坚:从0到1的十年突破

“梦想号”的研发过程充满挑战。常规船舶设计可以借鉴既有经验,但“梦想号”需要从零开始。团队面临的技术难关包括控制船舶总高、提高作业效率等。

在设计过程中,团队遇到的最大挑战之一是如何通过深中大桥的高度限制。经过两年的讨论和数百次仿真模拟试验,团队最终采用了下沉式月池的创新设计。这一突破不仅满足了通航要求,还让“梦想号”的作业效率比国际同类船高出40%。

“我们的目标不仅仅是有和无的突破,更是要造出更好的大洋钻探船,绝不能在关键性能上留下遗憾。” ——张海彬

凝聚全国力量的蓝色征程

“梦想号”的成功离不开全国科研力量的支持。张海彬表示,团队分解出10大类50余项核心关键技术,联合全国150多家单位协同攻关,绘制了上千套设计图纸,进行了百次以上的设备及系统试验。

“梦想号”不仅实现了“钻探能力更强、实验功能更全、智能化水平更高、运营成本更低”的目标,还在国际大洋钻探领域拥有了自主话语权。这艘船配备的DP-3级动力定位控制系统,结合北斗卫星、GPS定位系统和超短基线声学定位系统,能在恶劣海况下保持高精度定位。

未来展望:推动国际合作与科学探索

如今,“梦想号”已经在南海完成验证性试验,成功取出深海岩心样本。接下来,它将执行深海能源资源勘查和大洋科学钻探等工作任务,并推动高水平对外开放,拓展国际海洋合作。

“梦想号”不仅是中国海洋科研的里程碑,更是全球科学家探索地球奥秘的重要平台。通过这一自主创新的成果,中国将继续为人类更好地认识、开发和保护地球家园贡献力量。