中国发现30万年前东亚最早木器:考古学新突破

中新社北京7月5日电——中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员高星在接受中新社专访时表示,近日在云南甘棠箐遗址发现的30万年前东亚最早木器,标志着旧石器时代考古研究的一次重大突破。研究论文已于北京时间7月4日凌晨在国际期刊《科学》(Science)上发表,引起广泛关注。

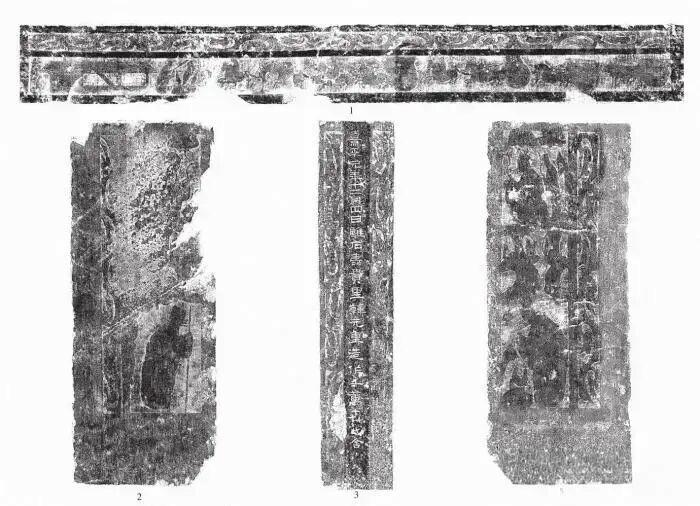

甘棠箐遗址位于云南省玉溪市江川区,海拔1836米,首次被发现于1984年。近年来的考古发掘出土了丰富的石制品、动物化石和植物遗存。此次研究的核心发现是35件保存完好的木器,年代约为30万年前,是东亚地区迄今发现的最早木器。这些木器的主要功能是挖掘可食性植物根茎,被称为“挖掘棒”。

发现与保存的挑战

植物材料通常容易腐烂,难以保存为考古标本。高星指出,甘棠箐遗址的特殊埋藏条件和古人类的生存环境是木器得以保存的关键。研究显示,古人群生活在温暖潮湿的环境中,丰富的水草和林木为木器的保存提供了理想条件。遗址的沉积物主要为河湖相堆积,形成了一个缺氧的环境,有助于有机质材料的长期保存。

木器的人工属性与功能

研究团队通过痕迹分析和实验模拟,确认这些木器为古人类制作和使用的工具。35件木器中,32件在尖端或刃部有明显的人工修理痕迹,证明其用于挖掘。高星介绍,这些木器的形态多样,包括大型挖掘棒和小型单手持握工具,显示出古人类在工具制作上的前瞻性和计划性。

与其他地区的比较

相比非洲和欧洲的旧石器时代木器,甘棠箐的木器种类更为丰富,尤其是小型工具的多样性。高星指出,这反映了东亚古人类在木材选择和工具功能性刃部预制方面的独特策略。与欧洲的舍宁根遗址等相比,甘棠箐遗址的木器保存完整,功能明确,揭示了东亚古人类在亚热带环境中的独特适应策略。

学术意义与未来研究

甘棠箐遗址的发现填补了中国旧石器时代木制品研究的空白,对探讨木器的起源、加工技术和功能演化具有重大意义。高星强调,这一发现不仅拓宽了对早期木器技术和使用功能的理解,也为“东亚竹木器假说”提供了有力支持。

未来,研究团队将继续深入分析这些木器的制作工艺和使用痕迹,以揭示更多关于东亚古人类的生活方式和文化特点。这一发现不仅丰富了对旧石器时代人类生存能力的认识,也为理解东亚文化的多样性提供了新的视角。