小暑节气:传统与现代的交织

7月7日,随着二十四节气中的小暑到来,中国大部分地区正式进入盛夏时节。小暑期间,正值“三伏天”头伏,气温逐渐升高,湿度也随之增加,形成了所谓的“桑拿天”。

小暑不仅是气候变化的标志,也是自然景观的转折点。此时,荷花进入最佳观赏期,成为夏日的一大亮点。与此同时,饮食上也需注意清热祛暑,多吃水果和蔬菜以应对高温天气。

小暑的气候特征与农业影响

小暑通常在每年的7月6日至7月8日之间到来,标志着季夏的正式开始。尽管天气开始炎热,但还未达到最热的程度。在此节气中,全国的农作物进入茁壮成长阶段,田间管理显得尤为重要。

江淮流域的梅雨季即将结束,气温升高,进入伏旱期。而华北、东北地区则进入多雨季节。小暑的标志是出梅、入伏,这一时期的气候变化对农业生产有着直接影响。

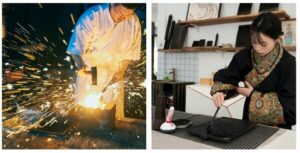

传统习俗与现代生活

小暑期间,中国各地有着丰富的传统习俗。例如,山东地区有“头伏吃饺子”的习惯,认为饺子有助于开胃解馋。此外,徐州人则有“吃伏羊”的传统,认为羊肉能增强体质。

在现代生活中,随着气温的升高,人们更注重防暑降温。民间有“冬不坐石,夏不坐木”的说法,提醒人们注意避免长时间坐在露天放置的木料上,以防诱发疾病。

小暑诗词中的文化意象

小暑不仅是气候和农业的分界点,也是中国古代文人墨客笔下的灵感源泉。唐代诗人元稹在《咏廿四气诗・小暑六月节》中写道:“倏忽温风至,因循小暑来。”通过诗句描绘了小暑时节的自然景象和气候特征。

宋代诗人庞铸在《喜夏》中则表达了对小暑的淡然态度:“小暑不足畏,深居如退藏。”这些诗句不仅反映了古人对自然的观察,也体现了他们在炎热季节中的生活智慧。

现代健康建议与生活方式

小暑是人体阳气最旺盛的时候,传统中医建议“春夏养阳”。因此,在工作和生活中,劳逸结合显得尤为重要。饮食方面,建议多喝粥,使用荷叶、土茯苓等材料煲汤,有助于消暑。

此外,适量食用水果有益于防暑,但过量可能增加肠胃负担,严重时会导致腹泻。现代医学也提醒人们在高温天气中注意补水和防晒,以保持身体健康。

小暑不仅是一个气候现象,更是传统与现代交织的文化节点。在这个时节,人们通过丰富的习俗和诗歌,传承着对自然的敬畏和生活的智慧。