太魯閣國家公園堰塞湖危機:270萬噸水量迫使緊急撤離

記者簡榮良/綜合報導

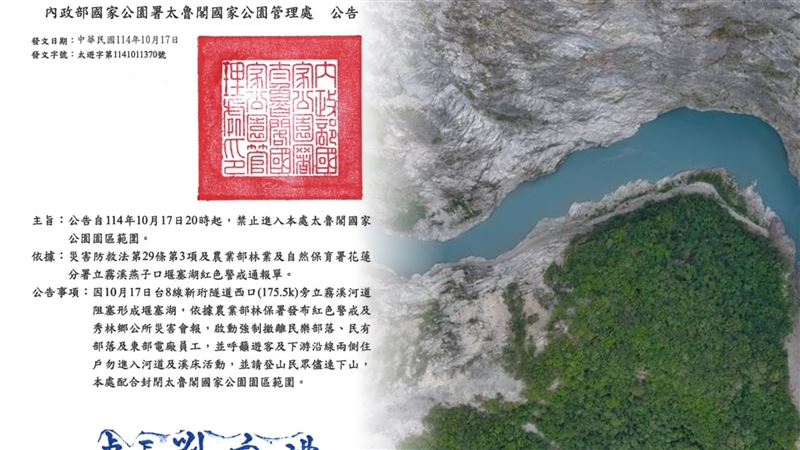

不是演習快撤!花蓮縣太魯閣國家公園位於台8線靳珩隧道西口(175.5公里處)一帶的立霧溪河道,今(17)日上午突發大規模崩塌,形成堰塞湖。縣府於下午15時55分發布紅色警戒緊急通報,強制撤離2個社區的948人。目前水位持續上升,預估超過270萬噸。太魯閣國家公園於晚間20時宣布,「全區緊急封閉,禁止人員進入,請山區民眾盡速全數撤離」。

崩塌原因與影響

林業及自然保育署花蓮分署初步發現,崩塌壩體高度約50公尺,海拔約270公尺,距離鄰近台8線道路僅260公尺,顯示堰塞湖可能在蓄滿前即沿靳珩隧道往東溢流。部分水流可能至魯丹橋匯入立霧溪,也有水量將沿燕子口隧道向下游推進。

初步依陽明交大團隊估算,堰塞湖蓄水量約270萬噸,蓄水面積約10公頃,迴水長度約1,700公尺。

若在1小時內潰決,水流預估於約50分鐘後抵達下游錦文橋(河寬約100公尺),屆時河床水位恐上升約5公尺;通過錦文橋後,因河道擴寬,水位上升幅度約2公尺。

政府應對措施

太魯閣國家公園晚間20時許發布全區緊急封閉消息,配合農業部林保署發布紅色警戒、秀林鄉公所災害會報進行撤離工作及公路局預警封路。依據災害防救法第29條第3項規定:「各級政府及公共事業發現、獲知災害或有發生災害之虞時,應主動蒐集、傳達相關災情並迅速採取必要之處置。」

即刻公告,太魯閣國家公園管理處全區禁止人員進入,並請山區民眾盡速全數撤離。

專家意見與未來展望

地質專家指出,台灣地形多山,地質活動頻繁,類似的崩塌事件並不罕見。然而,這次事件規模之大、影響範圍之廣,實屬罕見。專家建議,政府應加強對山區地質的監測,並制定更嚴格的防災措施,以減少未來類似事件的發生。

「這次事件提醒我們,面對自然災害時,預防與快速反應同樣重要。」地質學者李教授表示。

未來,當局將需要進一步評估崩塌對當地生態環境的影響,並制定長期復原計劃。隨著氣候變遷的加劇,類似的自然災害可能會更頻繁地發生,這要求政府和社會各界共同努力,提升防災意識和能力。

目前,當地居民的安全撤離是首要任務,相關單位將持續監控水位變化,並隨時更新災情資訊。