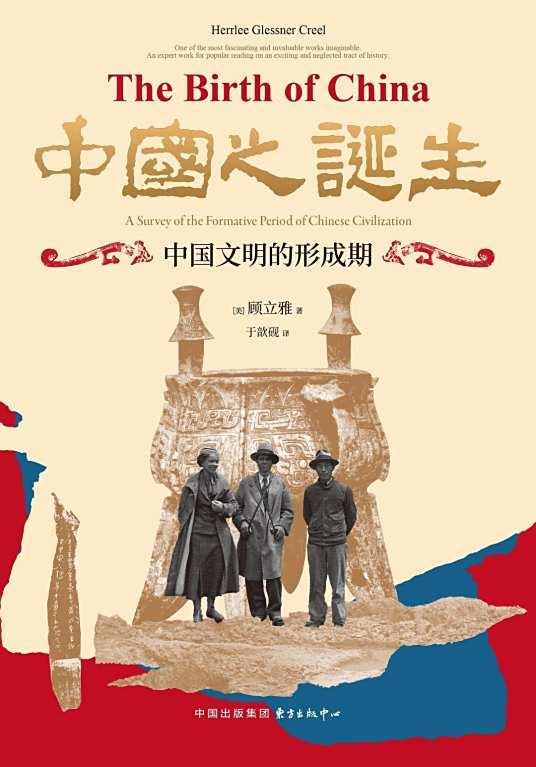

书评:全球视角下的中国文明——《中国之诞生》

1936年,芝加哥大学教授顾立雅的著作《中国之诞生:中国文明的形成期》问世,成为汉学经典。近期,东方出版中心首次推出该书的中译本。这部作品作为西方汉学界系统研究中国上古史的第一部综合性著作,以全球文明史的视角探讨商周文明,具有开创性意义。

顾立雅在书中通过考古资料和历史文献,驳斥了“中国文化西来说”和“白人种族优越性”的论调,阐述了中国文明独特的形成与发展特性,产生了深远影响。

顾立雅的学术生涯与考古探索

顾立雅是20世纪美国最负盛名的汉学家之一,曾任芝加哥大学东方语文系主任和美国东方学学会会长。他毕生致力于中国思想和文化的研究,尤其在孔子学说、法家思想、早期中国文明等领域成就显著。

早在攻读博士学位期间,顾立雅便对孔子学说产生兴趣,并撰写了题为《中国世界观的演变》的学位论文。1932年至1936年,他在哈佛燕京学社的资助下赴中国学习,期间多次考察安阳殷墟,积累了丰富的第一手考古资料。

安阳殷墟的考古发现

安阳殷墟的科学发掘始于1928年,至1937年抗日战争全面爆发前,中央研究院历史语言研究所进行了15次发掘,出土了3万余片甲骨及大量陶器、石雕和青铜器。1934年春,顾立雅参观了第9次发掘现场,与考古学家董作宾建立了深厚的友谊。

1935年5月,他再次参观了第11次发掘现场,梁思永热情接待并向他解释了发掘出的头骨特点。顾立雅在《中国之诞生》中指出:“现有证据表明,从新石器时代到现在,生活在北方的中国人属于同一个人种。”

书籍的写作与影响

在完成手头的论文后,顾立雅用通俗的笔法写成《中国之诞生》,作为向西方介绍中国文化的读物。他仅用六周时间完成了该书,序言写于1935年8月16日。回到美国后,他编制了《归纳法中文文言课本》,推动了美国汉学的发展。

顾立雅在《中国之诞生》中提出,中国文化的起源和早期历史值得深入研究,这一研究对于理解中国后来的历史至关重要。他强调,考古发现与历史文献的互证是研究中国上古史的关键。

商周文明的独特性

在书中,顾立雅系统论述了商代和周代的政治、经济、社会、文化等多方面内容。他认为商周鼎革是中国文明发展的关键转折点,商代对“上帝”的崇拜被西周的“天命观”取代,标志着神权的道德化和普世化。

顾立雅还指出,商代的甲骨文系统逐渐让位于《诗经》和《尚书》所代表的史诗传统,标志着理性叙事的萌芽。

驳斥“中国文化西来说”

20世纪初,西方对中国的态度充满偏见,一些学者甚至提出“中国文化西来说”。顾立雅在书中驳斥了这一观点,强调中国文明在黄河流域的独立起源和自主演化。

“汉字与古埃及象形文字是完全独立的书写体系;商代青铜器的复合范铸造法与西方的失蜡法存在显著差异。”

这些论证促使西方学界重新审视中国文明的原生性,并消除了对中国历史文化的偏见。

尽管《中国之诞生》在空间视野上有所局限,但其经典意义在于不断启发新的思考,推动学术研究向前发展。时隔近九十年,该书仍然启迪我们如何以全球史的眼光审视中国文明。