上海蝉灾引发山东人关注:美味知了猴的背后故事

“抓住了一只蝉,就抓住了整个夏天。”然而,今年夏天上海的蝉却以爆发态势席卷而来,嘹亮的“滋儿哇”叫声如同自带360°回旋扩音器,甚至在树上时不时上演“蝉工降雨”,因此“上海蝉灾”再度成为热搜话题。

与此同时,山东的网友们在网络另一端急得团团转,生怕错过这款夏日专享美味。毕竟,“山东人地毯式搜索知了猴”也曾登上热搜。不仅是山东,河南、苏北、皖北等地也有抓知了猴食用的习俗。

蝉的“大年”与生态背景

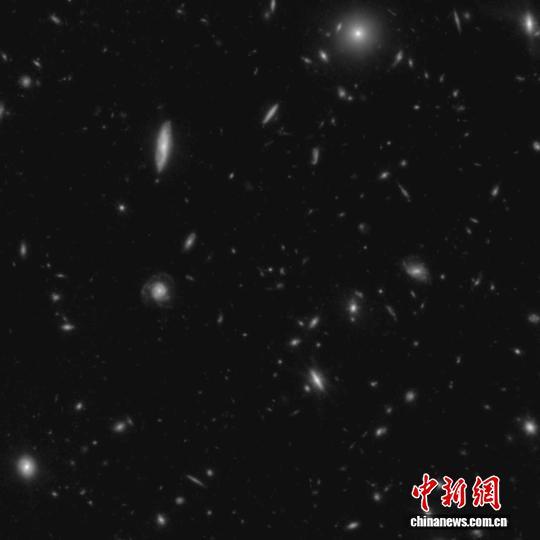

今年蝉特别多?这其实是因为赶上了蝉的“大年”。广义的蝉属于半翅目蝉科动物,可能是全世界人们最熟悉的昆虫之一,其家族成员超过3000种,广泛分布于全球各地。蝉的种群数量是动态变化的,并不会每年都相同,今年上海等地正逢蝉的“大年”。

蝉是不完全变态昆虫,其生命周期分为卵、若虫、成虫三个阶段。在蝉的一生中,时间最长的是生活在地下的若虫阶段。不同种类的蝉的若虫生命周期长短不同,但都要按年计算。大部分蝉在地下生活2-5年,最长的是一种分布在北美的蝉,地下生活时间可达17年。

蝉鸣的科学与影响

在树上引吭高歌的蝉,生命已经快要走到尽头,它们需要在仅剩的4-6周时间里繁殖后代。高亢的“鸣叫”只来自于雄蝉,吸引雌蝉前来交配。雄蝉不是靠嘴发声,而是依靠第一腹节背面两侧的鼓膜发音器发出鸣声,振动鼓膜的肌肉每秒能伸缩1万次。

蝉鸣最高可超过100分贝,类似于喷气式飞机在100米高处飞过头顶时的轰鸣声。尽管长期处于噪音环境下确实会影响听力,但人们一般并不会整天与蝉群零距离共处,因此对健康的影响有限。

知了猴的美味与健康考量

山东、河南人爱吃的“知了猴”,一般是蚱蝉的若虫,又名金蝉。研究表明,蚱蝉若虫蛋白质含量高达58.58-70%,相当于鸡蛋的6倍,且富含多种氨基酸、钙、铁、锌等营养成分。知了猴被誉为“唐僧肉”,因其绿色食品的特性受到追捧。

然而,知了猴虽好吃,却并非人人适合食用。有些人对其蛋白质成分过敏,可能引发速发型变态反应,导致喉头水肿、荨麻疹,甚至过敏性休克。此外,知了猴的嘌呤含量较高,不适合痛风患者食用。

生态影响与养殖前景

看到网络上铺天盖地的抓知了猴“盛况”,不少人会提出疑问:大量捕捉对环境会不会有影响?答案是肯定的。蝉为鸟类、部分哺乳动物和昆虫提供了重要的食物来源,如果人为大量捕捉,势必会破坏当地的生态平衡。

尽管蝉并不在国家食品目录中,为了满足地方性的食用需求,山东、河南、江苏沛县等地已经开展了规模化养殖蚱蝉的尝试。将成片的林地作为养殖区域,不仅能采收知了猴,还能收集蝉蜕,逐步建立起从养殖到销售的产业链。

然而,由于蝉的生命周期长,养殖成本较高,生长进程难以依据市场需求随时调整,这一产业仍有继续完善的空间。

随着蝉的“大年”引发的关注,如何在满足人们对知了猴美味追求的同时,保护生态环境,成为需要平衡的课题。未来,或许在科学指导下的可持续养殖将成为解决之道。