上海蝉灾引发热议,山东人急盼“知了猴”美味

上海今夏蝉鸣声如雷贯耳,蝉群数量激增,引发了“蝉灾”热议。与此同时,山东等地的居民则在网络上急切关注,期待能品尝到夏季特有的美味“知了猴”。

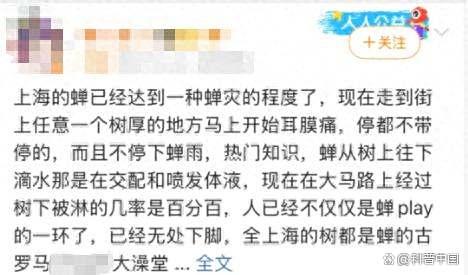

上海的蝉鸣声已经成为了社交媒体上的热门话题。自入夏以来,蝉的数量激增,其高亢的“滋儿哇”叫声如同自带扩音器,响彻城市的每一个角落。与此同时,树上的蝉还不时“降雨”,让不少市民感到困扰。

蝉的“大年”:自然现象还是异常现象?

蝉的数量为何如此之多?专家指出,今年蝉的爆发是因为迎来了蝉的“大年”。蝉属于半翅目蝉科动物,全球共有超过3000种,广泛分布于世界各地。蝉的生命周期是动态变化的,并非每年都相同。

蝉的生命周期包括卵、若虫、成虫三个阶段。大部分时间蝉都生活在地下的若虫阶段,以植物根茎汁液为食。不同种类的蝉地下生活时间不同,最长可达17年。

“蝉的‘爆发年’通常出现在以蝉为食的鸟类数量减少的年份。”——康奈尔大学研究

蝉鸣与生态:噪音与生态平衡的双重考验

蝉的鸣叫声是否会对人类健康造成影响?尽管蝉鸣声可达100分贝,相当于喷气式飞机的噪音,但人们通常不会长时间暴露在这种环境中。对于不堪其扰的居民,关窗或戴耳塞是有效的降噪手段。

蝉不仅是噪音的制造者,也是生态系统中的重要一环。它们为鸟类和其他动物提供食物来源。大规模捕捉蝉可能破坏生态平衡,影响以蝉为食的动物。

“知了猴”:美味与生态的平衡

“知了猴”是山东、河南等地的传统美食,通常指的是蚱蝉的若虫。研究表明,蚱蝉若虫的蛋白质含量非常高,是一种营养丰富的绿色食品。然而,并不是所有人都适合食用“知了猴”,对其蛋白质过敏的人可能会出现过敏反应。

为了满足市场需求,山东、河南等地已经开始尝试规模化养殖蚱蝉。这种养殖方式不仅能提供稳定的“知了猴”供应,还能减少对野生蝉群的捕捉,保护生态环境。

“规模化养殖不仅能满足食用需求,还能建立从养殖到销售的产业链。”——中国农业专家

尽管蝉不在国家食品目录中,但其作为地方特色食品的潜力正在被挖掘。随着养殖技术的不断完善,未来的“知了猴”市场或将迎来新的发展机遇。

总之,上海的“蝉灾”不仅引发了对城市噪音的关注,也让人们重新审视蝉在生态系统中的角色。随着规模化养殖的推进,或许未来我们能在不破坏生态的前提下,享受到更多的“知了猴”美味。