全球视野下的中国文明:顾立雅《中国之诞生》评析

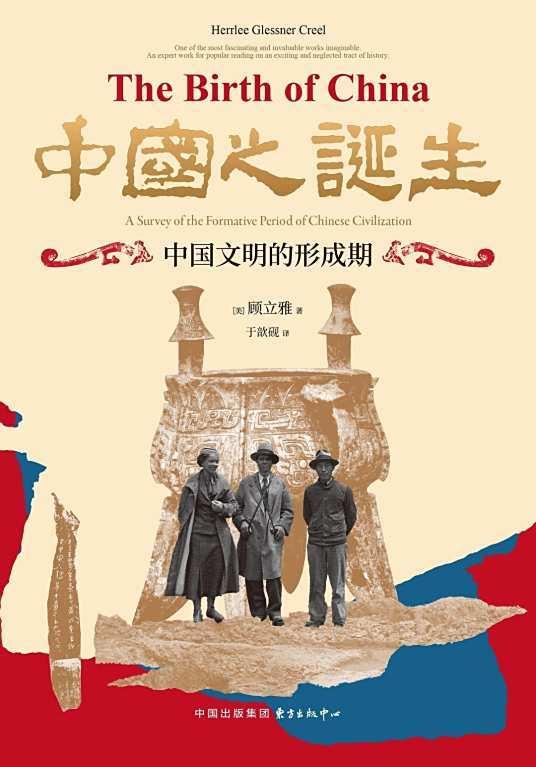

1936年,芝加哥大学教授顾立雅的著作《中国之诞生:中国文明的形成期》(以下简称《中国之诞生》)问世,成为汉学经典之作。近期,东方出版中心·时刻人文首次推出该书的中译本。作为西方汉学界系统研究中国上古史的第一部综合性著作,顾立雅将商周文明置于全球文明史的框架中讨论,具有开创性视野。

全书饱含对中国文明的温情与敬意,以考古资料和历史文献驳斥“中国文化西来说”和“白人种族优越性”,阐述中国文明形成与发展的独有特性,产生了持久的影响。

顾立雅的学术生涯与考古贡献

顾立雅是20世纪美国本土学者中最负盛名的汉学家之一。他曾任芝加哥大学东方语文系主任,并任美国东方学学会会长。终其一生,他致力于中国思想和文化的教学、研究及著述,在孔子学说、法家思想、早期中国文明等领域成果丰硕。

早在攻读博士学位期间,顾立雅就对孔子学说产生兴趣,他以中国思想为主题撰写学位论文,题目是《中国世界观的演变》。毕业后,他进入哈佛大学进修,跟从梅光迪研读中国古籍,并结识了顾颉刚、杨树达等中国学者。

1932年至1936年,顾立雅得到哈佛燕京学社资助到中国学习。在此期间,他多次前往安阳殷墟进行实地考察,这一经历成为《中国之诞生》产生的重要背景。

考古发现与文明溯源

对安阳殷墟的科学发掘始于1928年,从这年10月到1937年抗日战争全面爆发,中央研究院历史语言研究所先后开展发掘15次,获得3万余片甲骨以及大量陶器、石雕和青铜器。

1934年春,顾立雅参观了位于侯家庄南地的第9次发掘现场,并与考古学家董作宾建立了深厚的友情。1935年5月,他参观了第11次发掘现场,主持这次考古工作的梁思永热情接待了他,并向他解释发掘出来的头骨特点。

顾立雅在《中国之诞生》中得出结论:“现有的证据表明,从新石器时代到现在,生活在北方的中国人属于同一个人种,从他们的头骨看不出任何其他人种对这一地区的入侵。”

学术影响与文化比较

《中国之诞生》全书结构明晰,涵盖考古发现、商代、周代三个方面内容,系统论述了中国文明的起源和早期发展历程。顾立雅强调研究中国文化起源和早期历史的意义,指出这一历史仍然有迹可循,有物可证。

这本书开创了考古与文献互证的研究范式,为西方汉学研究中国上古史开辟了新路径。20世纪30年代,中国考古学尚处于萌芽阶段,殷墟科学发掘刚刚起步,顾立雅便意识到“地下的中国”与“文献的中国”相互印证的重要性。

“中国文化的起源和早期历史非常值得研究,这一历史仍然有迹可循,有物可证,所以这一研究就显得尤其重要。”

顾立雅在书中大量引用发掘报告,首次综合分析殷墟甲骨、青铜器铭文与《尚书》《诗经》等传世文献,将“二重证据法”发挥得淋漓尽致。他还广泛涉猎历史学、文学、哲学等多个领域,将不同学科的知识和方法相结合,进行全面而深入的探讨。

驳斥“中国文化西来说”

《中国之诞生》的价值并不仅限于学术。20世纪初,西方对中国的态度是高傲与鄙夷杂糅的。顾立雅在书中对19世纪末兴起的“中国文化西来说”予以驳斥,强调中国文明在黄河流域的独立起源、自主演化。

他指出汉字与古埃及象形文字是完全独立的书写体系;商代青铜器采用的复合范铸造法与西方的失蜡法存在显著差异;商周国家形态与西方存在明显的不同之处,充分凸显出中国早期国家的独特性。

顾立雅对于消除傲慢与偏见的努力,体现在诸多微小细节中。他通过商代建筑与希腊神庙之比对,西周与罗马的政治文化发展之比对,甚至青铜器与文艺复兴时期欧洲的铸造工艺之比对,告诉读者:中国人拥有不逊色于世界任何民族的伟大文明。

虽然该书出版之时,中国考古学尚在起步阶段,这使得顾立雅的研究存在一定局限性。然而,经典的意义不在于提供终极答案,而在于不断启发新的思考,推动学术研究持续向前发展。时隔近九十年,《中国之诞生》仍然在启迪我们,如何以全球史的眼光审视中国文明。