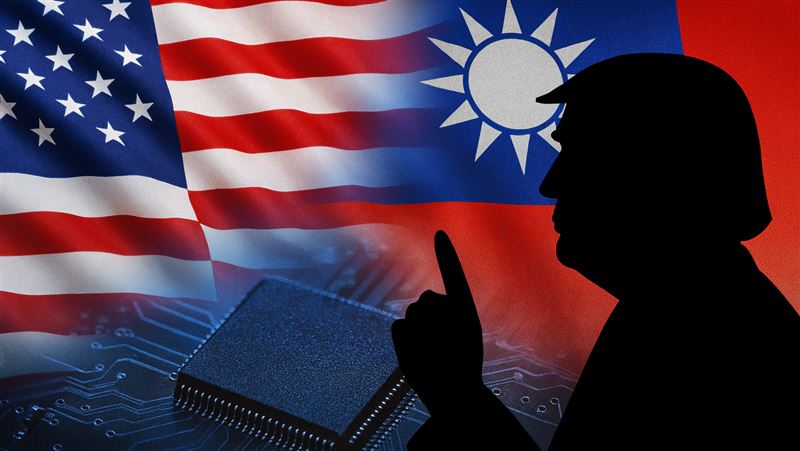

美國要求台灣分享半導體產能,矽盾效用受質疑

台灣的「矽盾」是否已經失靈,甚至成為大國獅子大開口的目標?美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)在27日的專訪中表示,台灣若希望獲得美國的保護,就必須將晶片產能與美國對半分配。這一言論引發了廣泛關注和討論。

盧特尼克在美國東部時間27日接受NewsNation專訪時強調,美台之間的關稅協議即將到來,而半導體問題是無法迴避的議題。他指出,台灣的半導體生產集中度過高,對美國而言是一大戰略風險。

半導體產能分配的爭議

盧特尼克表示,美國的手機和汽車所用的95%晶片都來自台灣,然而台灣距離美國本土9000英里,離中國卻只有80英里,這對美國來說是「非常不利的」。他批評台灣的「矽盾」理論,認為所有半導體都在遠方生產,再由海運或空運運來,美國如何保護台灣?因此,他提議美台雙方產能「五五分」。

然而,針對盧特尼克所稱台灣掌控95%半導體的說法,科技媒體《Tom’s Hardware》指出,這可能言過其實。根據美國國際貿易委員會的報告,美國市場上的記憶體與邏輯晶片,台灣出口比重分別只有24%和44%。

晶片作為外交武器

自從澳洲記者艾迪生在2001年提出「矽盾」說法以來,台灣的半導體主導地位及其國安角色就成為學界和政界的討論話題。彭博社專家作家瓦斯瓦尼(Karishma Vaswani)在26日撰文呼籲,半導體是台灣眼下「最強大武器」,應多拿來作為與他國交涉的籌碼。

瓦斯瓦尼指出,北京常利用經貿力量脅迫他國和企業順從其意志,以孤立和施壓台灣。她提到,中國曾切斷對日本的稀土出口,封殺立陶宛進口產品,並懲罰將台灣列為獨立國家的企業。如今全球承認台灣的國家只剩11個,比10年前的20多國大幅減少。

台灣與南非的晶片交鋒

儘管南非與台灣在1997年斷交,雙方仍維持非正式關係。然而,為了討好最大經貿夥伴中國,南非要求降級台灣代表處,並從首都普勒托利亞遷出。作為反制,台灣在23日宣布限制對南非的晶片出口,但兩天後又撤銷了這些措施。

據台灣外交部表示,這是因為南非展現了討論爭議的意願。然而,南非外交部暗示該國是鈀金屬等半導體原料「不可或缺」的供應國,並正打算從礦產向高科技產業升級。台灣的出口管制未能達到預期效果,反而可能遭供應鏈反噬。

面對台灣出口管制施壓,南非以原料供應反制。豐田汽車在南非的負責人告訴路透社,南非汽車業並不直接進口晶片,因此台灣的出口管制「影響很小」,但半導體供應鏈需要鈀等鉑族金屬,台灣的限制恐遭反噬。

BBC在29日的分析指出,台灣的半導體供應鏈盟友,如日本,在南非等地也有業務。如果台灣禁止對南非出口晶片,恐怕也會殃及盟友的生產,從而對全球半導體產業造成衝擊。

這一系列事件表明,台灣在半導體產業中的戰略地位雖然重要,但也面臨著複雜的國際挑戰。未來,台灣需在維持自身優勢的同時,靈活應對國際局勢的變化。