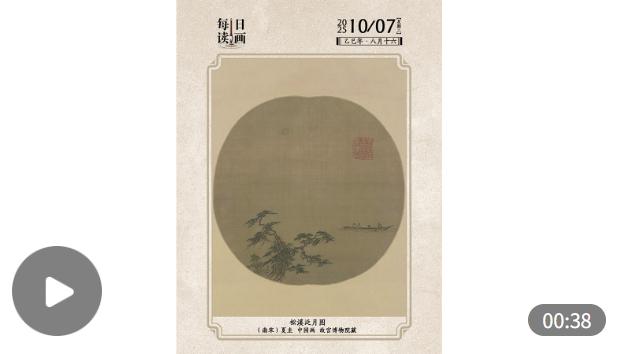

古代月亮与现代视角:从《松溪泛月图》看月亮文化

八月十六的夜晚,抬头仰望明月,许多人不禁会思索:古代的月亮究竟是什么样的?这一问题不仅引发了现代人的好奇,也在古代文人墨客的作品中留下了深刻的印记。南宋画家夏圭的《松溪泛月图》便是其中的经典之作,展现了古代人对月亮的独特理解和艺术表达。

“月色恒常,今照我辈,亦照后人。”这句古语道出了月亮的永恒魅力。无论时代如何变迁,月亮始终以其不变的光辉照耀着地球上的生灵。现代人通过科技手段可以更为清晰地观测月亮,而古代人则通过艺术和文学留下了他们对月亮的感知和想象。

《松溪泛月图》的艺术魅力

《松溪泛月图》是南宋著名画家夏圭的代表作之一。这幅画作以细腻的笔触和深邃的意境,描绘了松林溪流间的月夜景象。画中的月亮不仅是自然景观的组成部分,更是情感和哲思的寄托。

夏圭以简约而不失细致的手法,呈现出月光洒在松林和溪水上的柔和光影。画中的人物仿佛在与月亮对话,表达了古代文人对自然的热爱和对人生的思考。艺术评论家李明指出:“夏圭的作品不仅是视觉上的享受,更是心灵的洗礼。”

月亮在古代文化中的象征意义

在中国传统文化中,月亮象征着团圆、思念和美好。中秋佳节便是以月亮为核心的传统节日之一,寓意着家庭团聚和丰收的喜悦。古代诗人常以月亮为题材,抒发对故乡和亲人的思念之情。

例如,唐代诗人李白的《静夜思》便是借月亮表达思乡之情的经典之作。月亮不仅是自然现象,更成为了文化符号,承载着丰富的情感和哲学思考。

现代科技与古代艺术的对话

随着科技的发展,人类对月亮的探索不断深入。从阿波罗登月到嫦娥探月,现代科技为我们揭开了月亮的神秘面纱。然而,古代艺术作品如《松溪泛月图》仍然以其独特的方式,激发着人们对月亮的想象和思考。

现代人通过望远镜和航天器了解月亮的真实面貌,而古代人则通过画笔和诗歌表达对月亮的情感和哲思。这种跨越时空的对话,展现了人类对自然的永恒追求和对美的共同向往。

“无论是古代的艺术作品,还是现代的科技探索,月亮始终是人类心灵的镜子。”——天文学家张伟

在这个八月十六的夜晚,仰望天空中的明月,不妨思考古今对月亮的不同诠释。无论是通过科技的眼光,还是艺术的视角,月亮始终是人类心灵的寄托。

未来,随着科技的进一步发展,人类对月亮的探索将更加深入。然而,古代艺术作品中的月亮之美,仍将继续激励着人们对自然和人生的思考。