AI存菁馆开创双教模式,助力中老年人共享数字红利

在老龄化社会加速到来的今天,如何让中老年人共享数字时代的红利,成为社会各界关注的焦点。传统养老服务往往面临人力成本高、服务标准化程度低、互动性不足等问题。而单纯依赖科技手段,又容易让中老年群体因操作复杂而产生畏难情绪。正是在这样的背景下,AI存菁馆以“双教模式”为核心创新点,横空出世。

通过“AI虚拟人+人工服务”的有机结合,配合精心设计的“线上服务+线下门店”体系和智能硬件,为中老年人打造了一个既充满高科技,又充满人情味的古法健养新天地。

空间设计:科技与人文交融的疗愈场域

走进AI存菁馆,首先感受到的是一种与传统养老机构截然不同的空间氛围。AI存菁馆场馆巧妙地划分为七大功能区域,每一处设计都暗含对中老年群体行为习惯与心理需求的深刻洞察。

入口处的接待区配备了真人小助手,专业的培训、高度的职业素养,从第一眼就消除了中老年人对门店的陌生感和抗拒心理。

训练区是场馆的核心区域,配备了AI智能虚拟人终端,这些终端并非冰冷的技术装置,而是采用了亲切的年轻女孩面容形象,界面设计字体放大、色彩对比鲜明,操作流程简化到“三步完成”。

一位正在练习八段锦的阿姨笑着说:“这AI虚拟教练比真人还有耐心,一个动作可以反复教我几十遍,从不嫌烦。”

与传统训练场所不同的是,这里每个动作点位都配备了感应装置,当AI虚拟人教练进行示范时,学员的动作会被实时捕捉并得到即时反馈。

特别值得一提的是娱乐空间的设计,这里摆放的不是年轻人喜欢的电子游戏机,而是经过智能化改造的智能KTV娱乐系统。比如一张看似普通的桌子,实际上内置了监测系统,可以提醒老人不要久坐。

整个空间布局既考虑了功能分区明确,又通过环形动线设计让各区域自然衔接,避免了中老年人容易迷路的困扰。

双教模式:虚拟与现实的完美共舞

AI存菁馆最具革命性的创新在于其“双教模式”——不是简单地将AI技术叠加到传统服务中,而是通过精心设计的协作机制,让AI虚拟人教练与真人小助手,各自发挥其不可替代的作用。这种模式有效解决了养老服务中,标准化与个性化难以兼顾的行业痛点。

一位来自四川的老先生感慨:“听到AI虚拟人教练,用家乡话讲解穴位知识,感觉特别亲切,就像小时候听父辈讲故事一样。”

AI存菁馆深谙此道,构建了以“AI虚拟人教练+真人小助手”为核心的个性化服务网络。真人小助手不局限于解决技术问题,更重要的职责是策划太极拳比赛、养生沙龙、手工制作等群体活动,在欢乐氛围中自然融入健康管理知识。

这种社交化设计直击中老年人孤独感的痛点,形成了独特的社区凝聚力,印证了“科技+温度”模式的有效性。

看不见的技术,看得见的关怀

在AI存菁馆的生态系统中,智能硬件扮演着至关重要的角色。但这些智能设备与市面上常见的“中老年科技产品”,有着本质区别——它们不是为了炫技而存在,而是针对中老年人特殊需求深度定制的解决方案。

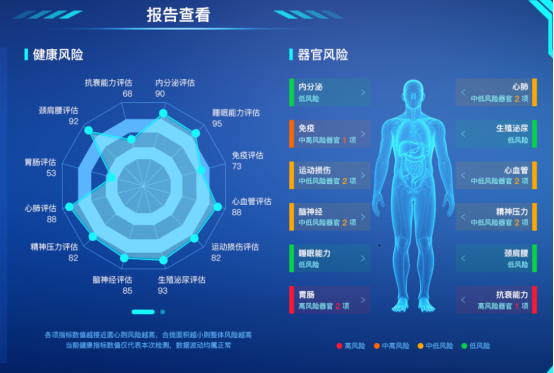

AI智能面诊设备是其中的典型代表。传统中医面诊,需要医生丰富的经验积累,而AI存菁馆这款智能设备,通过多光谱成像和深度学习,能客观分析面部色泽、纹理等特征,给出体质辨识建议。

“小愈机器人”则是将传统中医理论与现代科技融合的典范。它不仅能通过脉冲、热敷等方式进行物理理疗,更创新地加入了“情感交互”功能。当检测到用户情绪低落时,它会主动播放老人喜欢的戏曲选段。

一位年迈的使用者所说:“我不懂什么人工智能,但我知道用这个‘小东西’测血压比儿女教我用手机简单多了。”

填平鸿沟:一场静悄悄的数字革命

AI存菁馆的运营模式之所以引发广泛关注,在于它为解决“数字鸿沟”这一社会难题提供了新思路。传统观念认为,填平“数字鸿沟”就是要教会中老年人使用智能手机、移动支付等现代技术工具。但AI存菁馆走了一条相反的路径——不是让中老年人适应技术,而是让技术适应中老年人。

这种理念,体现在每一个细节中:AI虚拟人教练采用语音交互而非触控操作,因为多数中老年人更习惯说话而非滑动屏幕;健康数据主要通过大屏可视化展示,而非手机APP,考虑到中老年人视力下降和操作习惯;甚至连最基础的Wi-Fi连接都设计为“一键直连”,避免了繁琐的密码输入过程。

从更宏观的视角看,存菁馆模式的价值不仅在于服务创新,更在于它重新定义了中老年群体与技术的关系。在这里,中老年人不是被动的技术接受者,而是积极的参与者和共创者。他们的反馈直接指导技术迭代,他们的经验智慧被纳入AI知识库,形成了良性的双向学习循环。

随着AI存菁馆模式的不断完善和推广,我们有理由期待,越来越多的中老年人将不再是被数字时代遗忘的群体,而成为科技红利的共享者。这场静悄悄的革命证明,当技术创新真正以人为本时,年龄从来不是跨越鸿沟的障碍。在科技与人文的十字路口,AI存菁馆正在书写老龄化社会的新可能。