献血与失血:为何相同的血量有不同的风险?

在日常生活中,许多人可能会好奇,为何献血400毫升对身体没有明显影响,而失血400毫升却可能危及生命?这个问题涉及到人体对血液流失的适应能力和医学处理方式的差异。

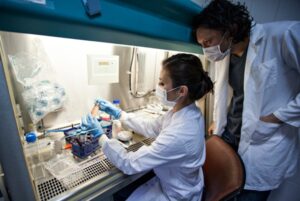

献血是一个经过严格控制的过程,通常在医院或专业的献血中心进行。献血者在献血前会经过详细的健康检查,以确保其身体能够承受血液的流失。此外,献血后,专业人员会提供适当的护理和建议,以帮助献血者快速恢复。

献血与失血的关键差异

献血时,人体在一个相对稳定和安全的环境中失去血液。献血中心会确保献血者在献血前后得到充分的休息和营养补充。而失血往往发生在意外或疾病中,身体可能无法及时适应血液的快速流失。

另一个重要因素是,献血时,人体会逐渐适应血液的减少,并启动一系列生理机制来补偿失去的血液。这包括增加红细胞的生成和调节血液中的液体平衡。而在失血的情况下,尤其是大出血,身体可能无法及时启动这些机制,从而导致休克或其他严重并发症。

医学专家的观点

根据医学专家的分析,献血的安全性还与献血者的健康状况、献血量以及献血频率有关。世界卫生组织建议,健康成年人每次献血量不超过500毫升,并且每年最多献血四次,以确保身体有足够的时间恢复。

“献血是一种安全的行为,只要在专业指导下进行。失血则不同,尤其是在突发情况下,可能导致严重的健康风险。”——北京某三甲医院血液科主任

历史与文化背景

献血在全球范围内被视为一种重要的公共健康行为,能够帮助挽救生命。许多国家通过宣传和教育,鼓励公民定期献血,以确保充足的血液供应。然而,失血则常常与战争、事故和医疗紧急情况联系在一起,往往需要紧急的医疗干预。

在中国,献血的历史可以追溯到20世纪初。随着医疗技术的进步和社会意识的提高,献血逐渐成为一种普遍接受的社会行为。与此同时,医学界也在不断研究如何更好地处理失血带来的挑战。

未来展望与结论

随着医学技术的不断进步,未来可能会出现更为有效的失血处理方法,例如更快的血液替代技术和更先进的输血设备。此外,公众对献血的认知和参与度也在不断提高,这将有助于缓解血液供应紧张的问题。

总的来说,理解献血与失血的差异不仅有助于提高公众的健康意识,也为医学界提供了进一步研究的方向。无论是通过献血帮助他人,还是在失血时及时就医,都是维护健康的重要措施。