郑州中秋夜考古工地举办文化体验活动,引发传统文化热潮

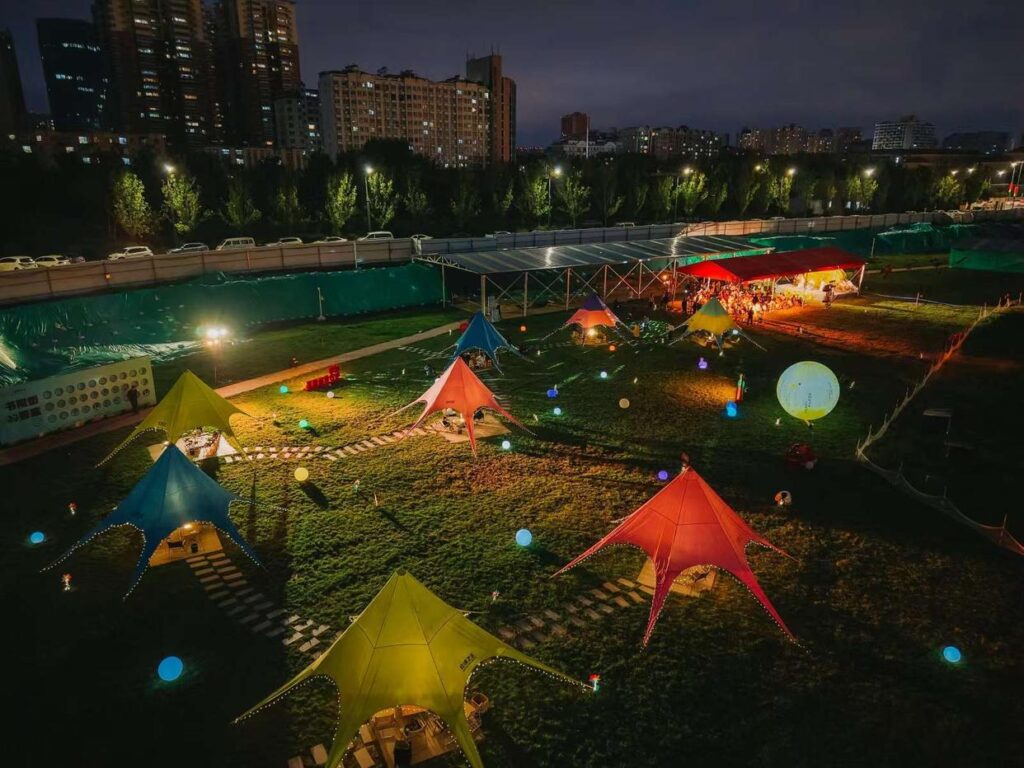

大河网讯(记者 莫韶华) 10月6日晚,郑州市文物考古研究院在商都书院街考古工地举办了一场别开生面的“中秋月夜晚自习”活动。活动现场,孩子们身着传统服饰,在3600年前的商代夯土墙前,朗诵着“但愿人长久,千里共婵娟”等经典咏月诗句,开启了一场跨越时空的文明对话。

这场活动不仅是一次诗词的盛宴,更是一场传统文化的体验之旅。没有华丽的舞台,考古现场的探方、地层与出土遗迹成为最具文化含量的背景。直径两米的“超级月亮”、多彩的玉兔灯以及散落在草坪上的圆形月球灯,为现场增添了一层柔和的光晕,让参与者在观赏遗址的同时,也更深刻地感受到中华文明的厚重。

多元体验区:传统文化与现代互动

活动现场设立了三个特色体验区。在“月下中秋诗词歌会”区,参与者纷纷上台表演与月亮相关的作品,从《中秋月儿圆》到《月光下的中国》,不同的声音传递着相同的情感寄托。在“月亮上写诗”区,游客们在“超级月亮”前用彩笔写下祝福与诗篇,成为当晚靓丽的风景线。手工体验区则提供了京剧脸谱拨浪鼓、挖掘月饼肥皂等活动,吸引了众多孩子参与。

文创兑换区则准备了以商代文物为灵感设计的实用文创产品,让参与者能够将“商城记忆”带回家。活动不仅让孩子们玩得尽兴,也让他们在娱乐中接受了传统文化的熏陶。

考古专家授课:月亮在中华文明中的地位

“中秋月夜晚自习”的亮点之一是考古专家的现场授课。郑州市文物考古研究院特别邀请了河南大学历史文化学院教授张立东,结合考古发现与文献记载,为现场观众带来与月亮有关的主题分享。

“考古发现告诉我们,中国人对月亮的崇拜与诗意想象源远流长。”

张立东教授的讲述从商代甲骨文中的“月”字字形讲到商代的月食,通俗易懂且引人入胜,令游客们频频点头。他指出,今夜站在商代遗址上读诗,实际上是在延续一场跨越数千年的文化仪式。

家长与孩子:传统文化的生动课堂

不少家长特意带着孩子前来,让这场独特的中秋体验成为孩子们接受传统文化教育的生动课堂。王先生带着8岁的儿子参加活动,他表示:“让孩子在考古遗址上过中秋,不仅是一次独特的中秋假日体验,更是在孩子心中种下一颗文化的种子。”

郑州市文物考古研究院相关负责人表示,考古院一直在探索让考古成果更好地融入现代生活的方式。“在中秋这个充满诗意的传统节日,让公众在考古工地赏月、读诗,正是要打造让文化遗产从学术研究的殿堂走向公众情感体验的空间。”

活动渐入尾声,但许多观众仍驻足在此。这个中秋之夜,商都书院街考古工地不再只是考古学家的工作现场,更成为每个市民都能参与其中的文化客厅。这场“中秋月夜晚自习”在孩子们心中播下的文化种子,必将随着他们的成长,绽放出这个时代最美的文化之花。