联合国推出“被盗文物虚拟博物馆” 引发全球关注

日前,联合国教科文组织在巴塞罗那举行的世界文化政策与可持续发展大会上,正式推出了全球首个以数字形态呈现被盗文物的平台——“被盗文物虚拟博物馆”。该线上博物馆利用3D建模与虚拟现实等新技术手段,重建和展示那些因战争、盗窃或非法交易而“失踪”的文化遗产,让那些从公众视野中消失的文物得以再次被关注,成为全球共享的文化记忆。

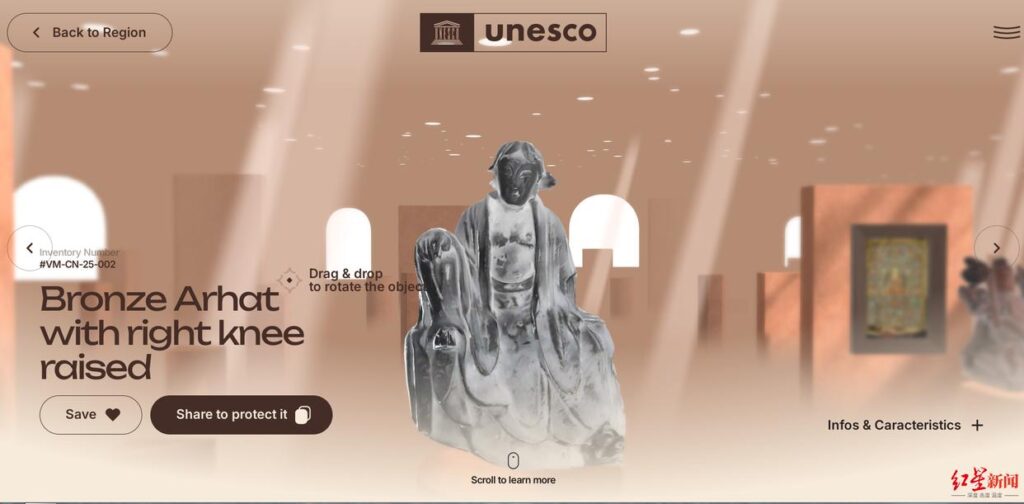

安徽寿县铜罗汉重现于虚拟博物馆

在“被盗文物虚拟博物馆”中,红星新闻记者发现了四件中国文物,均为明代青铜罗汉,标注的原本所在地为安徽淮南。经进一步核对,这四尊青铜罗汉曾是安徽淮南寿县博物馆的镇馆之宝,铸造年代为明万历年间,距今已有400多年历史。

在主办单位为公安部与国家文物局的“中国被盗(丢失)文物信息发布平台”上,记者看到了七尊青铜罗汉像的被盗和追缴信息。

七尊罗汉像早在1996年11月便从寿县博物馆被盗走,目前追缴回来三尊,仍有四尊下落不明。

而在联合国教科文组织“被盗文物虚拟博物馆”中展出的,正是这四尊罗汉像。

历史遗憾与管理失职

无独有偶,记者还查到了2002年江淮晨报的一则新闻报道,讲述了因寿县博物馆负责人工作失职、单位管理混乱造成的国家珍贵文物被盗损情况。报道中披露了三起相关事件,以及馆长最终被免职的处理结果。

- 1992年12月,寿县博物馆将馆藏国家一级文物金棺、银棺等运往马鞍山博物馆展出。但在运输过程中未按规定包装运输,造成银棺严重损坏。

- 1996年11月,由于该馆负责人挪用省文物局拨给的安全专项经费,没有添置安全报警设备,致使馆内的七尊铜罗汉夜间被盗。

- 1997年8月,寿县博物馆在挑选文物进京参加“中华文物精品展”时,由于违反操作规程而将馆藏国家一级文物越王剑摔断为三节。

虚拟博物馆的全球意义

正如“被盗文物虚拟博物馆”官网上的那段话所言:“越多人知道,就越容易被找到”——访问者的每一次点击与浏览,都带领着这些被迫“消失”的文物重新回到大众的视野,进而无形中成为推动它们“回家”的一份微薄力量。

专家指出,这一平台不仅是对被盗文物的数字化复原,更是对全球文化遗产保护的一次重要推动。“被盗文物的数字化展示,让全球观众有机会了解这些文物的历史与价值,”一位文化遗产保护专家表示。

希望所有被盗窃、被非法掠夺的文物,都能早日回到它们的故土。随着“被盗文物虚拟博物馆”的上线,世界各地的失踪文物有望得到更多关注,并最终实现回归。