陈惠鹏:类脑技术重塑显示技术未来

在福州大学平板显示国家地方联合工程实验室的洁净室内,陈惠鹏研究员正带领团队专注于调试设备,对新制备的电子器件进行性能测试。屏幕上跳动的数据将被整理成判断器件优劣的表格。陈惠鹏表示:“我们做的电子器件,要撑起人工智能显示的未来,容不得半点马虎。”

这位在2025年获得国家青年科学基金A类项目的研究员,正带领团队以“类脑”之智重构显示技术未来,首创的“神经形态显示”技术,试图在智能显示“高功耗困局”中开辟新路。

类脑技术的诞生与挑战

随着用户对显示要求的不断提升,显示耗电量呈指数增长趋势。陈惠鹏指出,传统显示技术困在“存算显分离”的死胡同,芯片计算方面效率低、耗能大,而在国家战略层面,人工智能与显示技术的融合已成重点,破解功耗难题关乎产业升级。

他的灵感来自人类大脑——仅需10瓦功率就能将文字转化为脑海动态画面的“超级计算机”。2016年,“神经形态显示”想法萌芽:用电子器件模拟大脑突触与神经元,实现“感存算显一体化”,彻底颠覆传统CMOS架构。

从实验室到生产线

这条路没人走过。团队博士生刘狄记得,初期连“器件如何模拟突触”都要从零摸索。为了让电子器件有“类脑记忆”,团队反复试验,构建出具有突触可塑性的电子器件,既稳定计算又高效发光。

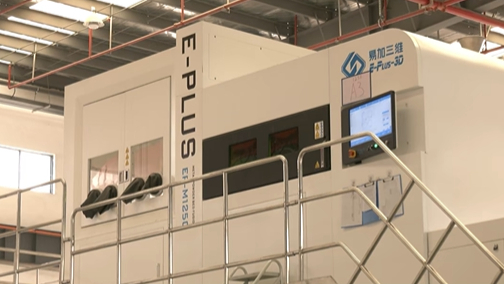

“最难的是让新架构兼容现有产业。”2021年,刘狄加入该团队,为“神经形态显示”适配冠捷电子显示屏,经过一年半的努力,最终24寸显示器测试数据显示,功耗降低42.9%,刷新率大幅提升。

跨学科的创新之路

“做交叉学科研究,就像在不同领域夹缝里开疆拓土。”陈惠鹏的跨学科背景成为攻关关键。他带领学生扎根实验室,创新提出“垂直结构的神经形态晶体管”,成功模拟生物突触中信号传递过程。

这份深耕换来了沉甸甸的成果。团队在《先进材料》发表综述,《自然·通讯》两篇论文解决硬件储层计算难题,全球范围内获得了广泛的认可。

产业化与未来展望

“科研不是发论文就结束了,要解决真问题,落地创造价值。”陈惠鹏坚持率先布局专利与底层逻辑,实现技术自主可控。他希望更多年轻人投身硬件创新,补齐AI硬件架构短板。

如今,陈惠鹏团队的技术已长出产业“根须”,与冠捷电子合作,让“神经形态显示”从实验室走向生产线。他们还在稳步推进国家青年科学基金项目《面向显示的神经形态器件》,更多细分领域技术突破正在孕育之中。

陈惠鹏团队正向着研发“会思考的显示器”的目标持续迈进,他们的努力有望为全球显示技术带来革命性的改变。