西夏陵遗址入选世界遗产后在京首展,揭示多元文化交融

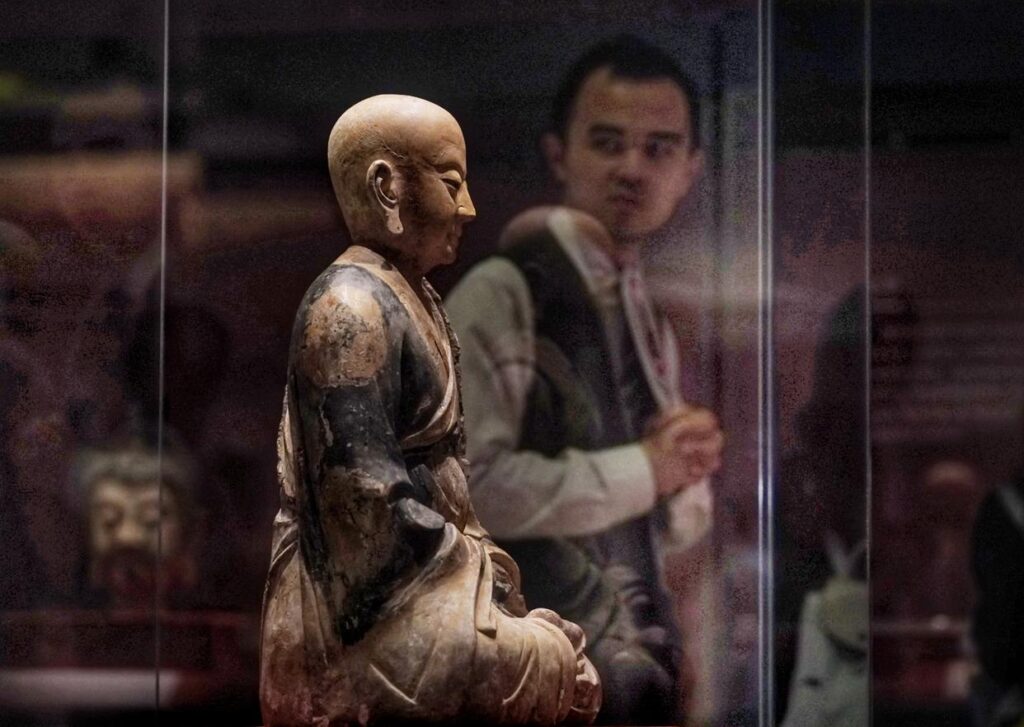

西夏陵遗址成功列入《世界遗产名录》后,于9月30日在首都博物馆开启了首次展览。这次名为“贺兰山下‘桃花石’——西夏文物精品展”的展览,展出了103件(套)文物,串联起西夏的灿烂文明,讲述了中华民族多元一体的历史故事。

“桃花石”是古代中亚对中国的称谓,此次展览以“中国”为主线,展品来自宁夏回族自治区博物馆、西夏陵博物馆等单位,从不同角度展现了西夏神秘而灿烂的历史,实证了中华民族多元一体格局的形成与发展。其中,近三成为国家一级文物。

西夏文明的辉煌与中原文化的交融

1000余年前,西夏的经济发展离不开与中原王朝的技术交流和资源互补。展厅入口处,一尊鎏金铜牛成为最生动的例证。它出土于宁夏回族自治区银川市西夏陵区101号陪葬墓,外表通体鎏金,造型生动逼真,体现了当时高超的金属铸造工艺水平。

展览中,一批珍贵文物组团亮相,展现中华民族多元一体的文化特征。西夏首领铜印成组展出,专家介绍,西夏根据官职的高低,有金、银、铜镀银、铜质四种官印,已出土的皆为方形铜印,绝大多数刻有“首领”二字,印文仿汉字九叠篆书,印钮两端分别錾刻年款和持印人名。

文物背后的文化融合

西夏官印在形制、书体、背款形式等方面都承袭了宋代的官印制度,实证了少数民族文化与中原文化的相互融合。一对黑釉剔刻花四系扁壶独享展柜。其运用的剔刻花工艺,是受中原窑系影响形成,是民族文化交融的生动例证,两侧的双耳是为了方便穿绳携带,体现了西夏游牧生活特色。

配合数字技术,展厅里复原了一座“西夏陵”。石雕力士志文支座的复制件展出,是当时社会汉文与西夏文双语并行的见证。该石雕支座为圆雕男性人像,座顶右上角顶阴刻西夏文三行,背部阴刻汉文“砌垒匠高世昌”,为西夏石雕工匠的姓名。

目前西夏陵共出土这类支座14件,但刻有汉文和西夏文字的仅此一件,是各民族文化融合的实证。

展览的未来影响与文化意义

此次展览不仅向公众免费开放,还将持续至12月14日,为更多人了解西夏文明提供了机会。展览的举办不仅是对西夏历史的回顾,也是对当代文化交流的启示。专家认为,通过这样的展览,能够加深人们对中华民族多元一体格局的理解,促进各民族之间的文化交流。

未来,随着更多类似展览的举办,西夏文明的研究和推广有望进一步深化。这不仅有助于保护和传承珍贵的文化遗产,也为加强国际文化交流提供了新的契机。