全球视野下的中国文明:顾立雅《中国之诞生》再探

1936年,芝加哥大学教授顾立雅的《中国之诞生:中国文明的形成期》问世,成为汉学经典之作。近期,东方出版中心·时刻人文首次推出该书的中译本,引发广泛关注。这部著作以其开创性的视角,将商周文明置于全球文明史的框架中讨论,驳斥了“中国文化西来说”和“白人种族优越性”的论调,阐述了中国文明形成与发展的独特特性。

顾立雅是20世纪美国本土学者中最负盛名的汉学家之一,曾任芝加哥大学东方语文系主任,并担任美国东方学学会会长。他一生致力于中国思想和文化的教学、研究及著述,尤其在孔子学说、法家思想和早期中国文明等领域取得了丰硕成果。其弟子钱存训称顾立雅为“美国学术界最早对中国语言和文化作精深研究的一位启蒙大师”。

顾立雅的考古探索与《中国之诞生》

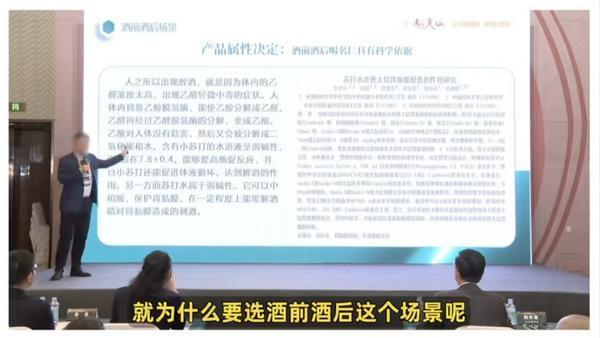

顾立雅在攻读博士学位期间便对孔子学说产生兴趣,并以此为主题撰写学位论文。1932年至1936年,他在哈佛燕京学社的资助下到中国学习,并多次考察安阳殷墟。正是在这些实地考察中,他获得了《中国之诞生》的创作灵感。

安阳殷墟的科学发掘始于1928年,从这年到1937年抗日战争全面爆发,中央研究院历史语言研究所共进行15次发掘,获得了3万余片甲骨及大量陶器、石雕和青铜器。1934年春,顾立雅参观了第9次发掘现场,并与考古学家董作宾建立了深厚的友谊。1935年5月,他在侯家庄西北岗的第11次发掘中,与梁思永进行了深入交流。

“现有的证据表明,从新石器时代到现在,生活在北方的中国人属于同一个人种,从他们的头骨看不出任何其他人种对这一地区的入侵。” ——顾立雅,《中国之诞生》

书中论证与学术影响

《中国之诞生》全书结构明晰,涵盖考古发现、商代、周代三个方面内容,系统论述了中国文明的起源和早期发展历程。顾立雅强调考古发现与历史文献的结合,开创了考古与文献互证的研究范式,为西方汉学研究中国上古史开辟了新路径。

在商代和周代部分,顾立雅从政治、经济、社会、文化、艺术等多个维度展开介绍,提出了诸多独到见解。他将商周鼎革视为中国文明发展的关键转折点,认为商代对“上帝”的崇高信仰被西周的“天命观”取代,标志着神权逐渐走向道德化、普世化。

“中国文化的起源和早期历史非常值得研究,这一历史仍然有迹可循,有物可证。” ——顾立雅,《中国之诞生》

驳斥“中国文化西来说”

顾立雅在书中对19世纪末兴起的“中国文化西来说”予以驳斥,强调中国文明在黄河流域的独立起源、自主演化。他指出汉字与古埃及象形文字是完全独立的书写体系,商代青铜器的复合范铸造法与西方的失蜡法存在显著差异,商周国家形态与西方有明显不同。

在论述殷商墓葬中发现的人祭痕迹时,顾立雅并未简单谴责商人的野蛮,而是指出这种行为曾广泛存在于不同的古代文明,包括希腊罗马社会。他通过对比商代建筑与希腊神庙、西周与罗马的政治文化发展,强调中国文明的伟大和独特性。

虽然《中国之诞生》出版时中国考古学尚在起步阶段,顾立雅的研究存在一定局限性,如将商文明的范围局限于安阳殷墟,但其开创性的研究方法和视角仍然在不断启发新的思考,推动学术研究向前发展。

这本书不仅在学术上具有重要价值,也促使西方学界重新审视中国文明的原生性。时隔近九十年,《中国之诞生》仍然在启迪我们,如何以全球史的眼光审视中国文明。